Аналитический обзор по итогам закрытого экспертного опроса Astana Open Dialogue «Перспективы и барьеры интеграции в Центральной Азии»

Закрытый опрос проходил с 9 по 16 июня 2025 года. В исследовании приняли участие более 50 экспертов, представляющих сферы политологии, экономики, государственного управления, международных отношений, социологии, образования, медицины и инфраструктурного развития. Среди респондентов представители научных и аналитических центров, государственных органов, университетов, общественных фондов и частного сектора, включая Центр изучения общественного мнения, Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва, Министерство здравоохранения РК, Мажилис Парламента РК, партии «Respublica», Казахстанско-британский технический университет, Surbana Jurong Group, Forest Hero, Kazakhstan Market Research Group, портал Cronos.asia, Гражданский Альянс РК, ОФ «Международный институт социологии и политики», Центр актуальных исследований «Альтернатива» и другие.

Методика опроса предполагала сочетание шкальных оценок, вопросов с множественным выбором и открытых комментариев. Экспертов просили оценить перспективы интеграции стран Центральной Азии в ближайшие 10 лет, устойчивость межгосударственных отношений, степень инфраструктурной совместимости, а также назвать ключевые барьеры, драйверы сближения и возможные направления экономической кооперации. Вопросы с балльной шкалой оценивались от 1 до 5, где 1 - это отсутствие потенциала или крайне слабая позиция, а 5 - высокий потенциал и выраженная устойчивость. Также участникам предлагалось спрогнозировать наиболее вероятный сценарий развития региона к 2035 году и дать рекомендации по укреплению региональной субъектности и гуманитарной кооперации.

Закрытый опрос проходил с 9 по 16 июня 2025 года. В исследовании приняли участие более 50 экспертов, представляющих сферы политологии, экономики, государственного управления, международных отношений, социологии, образования, медицины и инфраструктурного развития. Среди респондентов представители научных и аналитических центров, государственных органов, университетов, общественных фондов и частного сектора, включая Центр изучения общественного мнения, Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва, Министерство здравоохранения РК, Мажилис Парламента РК, партии «Respublica», Казахстанско-британский технический университет, Surbana Jurong Group, Forest Hero, Kazakhstan Market Research Group, портал Cronos.asia, Гражданский Альянс РК, ОФ «Международный институт социологии и политики», Центр актуальных исследований «Альтернатива» и другие.

Методика опроса предполагала сочетание шкальных оценок, вопросов с множественным выбором и открытых комментариев. Экспертов просили оценить перспективы интеграции стран Центральной Азии в ближайшие 10 лет, устойчивость межгосударственных отношений, степень инфраструктурной совместимости, а также назвать ключевые барьеры, драйверы сближения и возможные направления экономической кооперации. Вопросы с балльной шкалой оценивались от 1 до 5, где 1 - это отсутствие потенциала или крайне слабая позиция, а 5 - высокий потенциал и выраженная устойчивость. Также участникам предлагалось спрогнозировать наиболее вероятный сценарий развития региона к 2035 году и дать рекомендации по укреплению региональной субъектности и гуманитарной кооперации.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА И КОНТЕКСТ

Большинство экспертов видят умеренные и высокие перспективы центральноазиатской интеграции в ближайшие 10 лет. Так, 32% респондентов дали оценку 4 из 5, а ещё 16% — максимальную оценку 5, что в сумме составляет 48% от общего числа. Ещё 10% оценивают перспективы на уровне 3 баллов. Только 2% считают, что у интеграции практически нет будущего, поставив 2 балла; нулевых и минимальных оценок не зафиксировано.

Оценка устойчивости межгосударственных отношений также демонстрирует осторожный оптимизм: 56% экспертов считают их «относительно стабильными, но с элементами конкуренции». При этом 2% указали, что они подвержены частым колебаниям, и ещё 2% охарактеризовали их как «хрупкие, зависящие от внешнего влияния». Эти данные указывают на сохраняющуюся чувствительность региона к внешнеполитическим факторам.

Оценка устойчивости межгосударственных отношений также демонстрирует осторожный оптимизм: 56% экспертов считают их «относительно стабильными, но с элементами конкуренции». При этом 2% указали, что они подвержены частым колебаниям, и ещё 2% охарактеризовали их как «хрупкие, зависящие от внешнего влияния». Эти данные указывают на сохраняющуюся чувствительность региона к внешнеполитическим факторам.

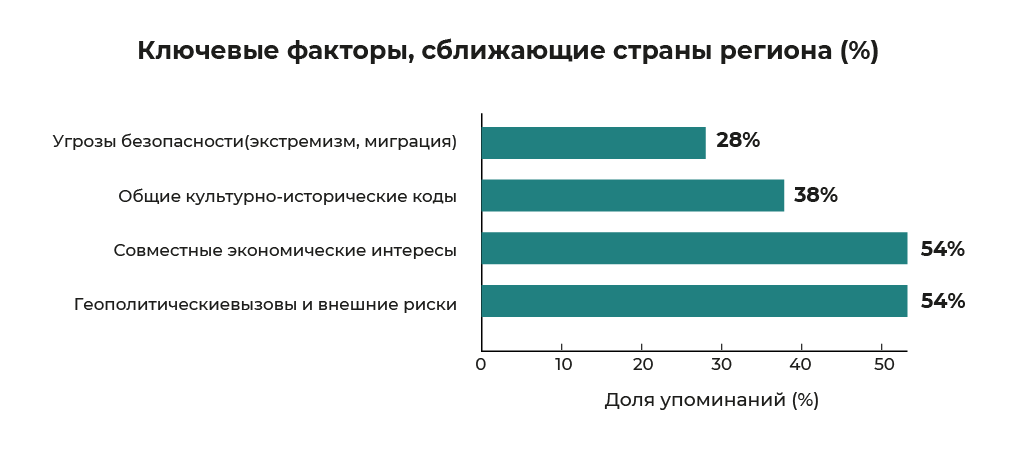

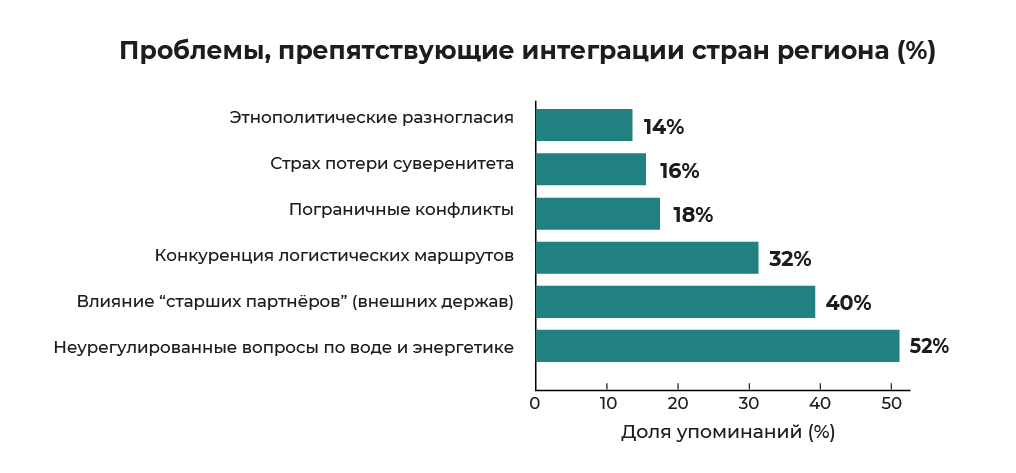

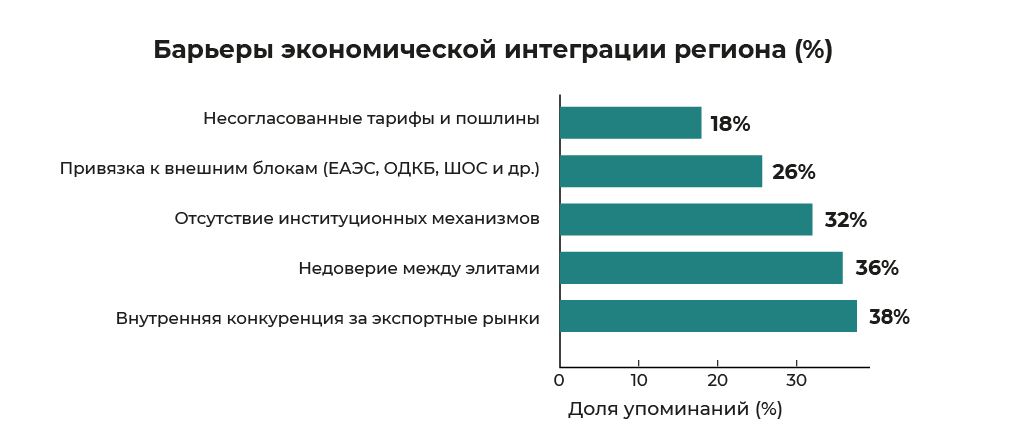

Меньшее значение придаётся гуманитарным инициативам: молодёжные обмены и инициативы были упомянуты только 4% экспертов. Среди исторически нерешённых проблем, препятствующих сближению стран Центральной Азии, лидируют:

ЭКОНОМИКА, ЛОГИСТИКА И РЕСУРСЫ

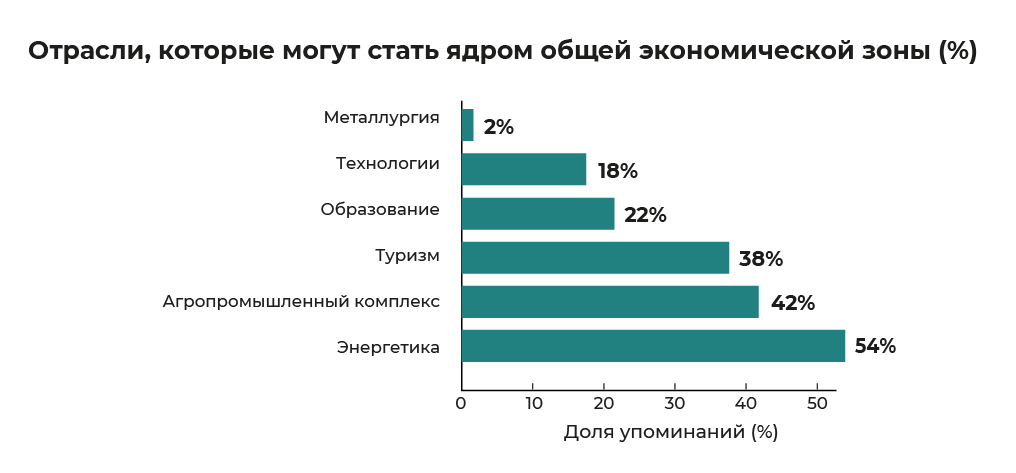

Наиболее реалистичными направлениями экономической интеграции в ближайшие 5-10 лет эксперты считают объединение транспортных коридоров (52%) и энергетическую кооперацию (48%). Также значительную поддержку получили идеи агропромышленного партнёрства (32%)и торговой либерализации, включая создание зон свободной торговли (20%). Менее популярными оказались финансовая интеграция через расчётные системы (14%) и совместные инвестиционные фонды (12%). Частично также назывались образование (22%) и технологии (18%). Слабо представлена металлургия (2%), что может говорить о её ограниченной региональной кооперационной ёмкости.

Оценки текущего уровня инфраструктурной совместимости между странами региона демонстрируют осторожную позицию. Лишь 8% считают совместимость высокой. Большинство (40%) определили её как умеренную, ещё 10% - как разрозненную и конкурентную, а 2% считают её низкой. Эти оценки указывают на необходимость координированных инфраструктурных инвестиций.

ИНСТИТУЦИИ, ПОЛИТИКА И ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

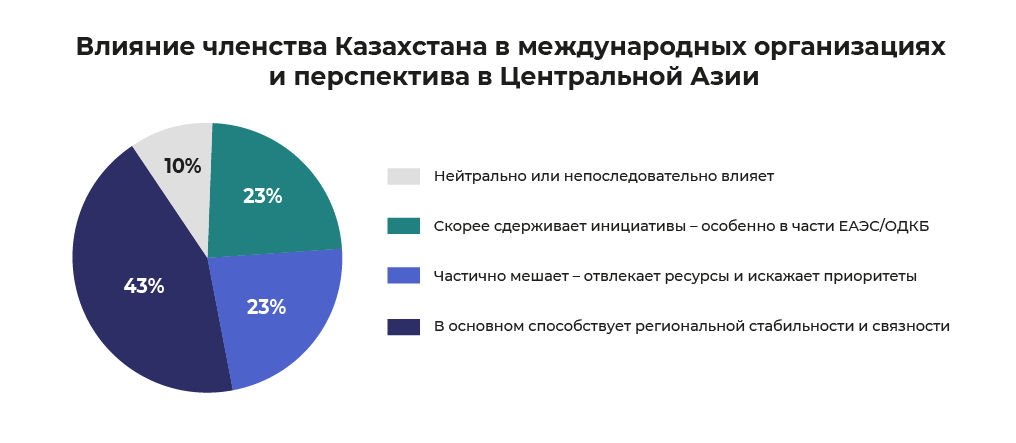

Экспертные оценки относительно роли внешних игроков в процессах интеграции в Центральной Азии показали неоднородность восприятия. Лишь 43,5% респондентов считают, что внешние площадки в основном способствуют региональной стабильности и связности. При этом 23,5% полагают, что они отвлекают ресурсы и искажают приоритеты, ещё 23% указывают на сдерживающий эффект, особенно со стороны ЕАЭС и ОДКБ. 10% экспертов выразили мнение о нейтральности или непоследовательности этого влияния.

Оценки экспертов относительно влияния международных акторов на процессы региональной интеграции в Центральной Азии демонстрируют противоречивую картину. На вопрос о том, какие международные блоки конкурируют с идеей самостоятельной интеграции региона, половина респондентов (50%) указали на Евразийский экономический союз (ЕАЭС). В числе других структур, сдерживающих развитие автономной региональной повестки, также часто упоминались ОДКБ (30%), Турецкий мир (18%), а также ШОС, СНГ, китайская инициатива «Один пояс и один путь» и даже ЕС. Это говорит о том, что с точки зрения значительной части экспертного сообщества Казахстан уже встроен в достаточно плотную сеть внешнеполитических обязательств, и они, по мнению респондентов, зачастую перетягивают на себя политическое и институциональное внимание, необходимое для запуска самостоятельной интеграционной архитектуры внутри ЦА.

Интересно, что внешние блоки и державы рассматриваются экспертами как одновременно поддерживающие и сдерживающие региональные процессы в зависимости от контекста и целей. Так, в числе факторов, способствующих интеграции, часто называют ЕС, Китай, Турцию и Россию. Один из респондентов подчёркивает:

Интересно, что внешние блоки и державы рассматриваются экспертами как одновременно поддерживающие и сдерживающие региональные процессы в зависимости от контекста и целей. Так, в числе факторов, способствующих интеграции, часто называют ЕС, Китай, Турцию и Россию. Один из респондентов подчёркивает:

«Влияние на поддержку интеграции в Центральной Азии оказывают Китай - через инфраструктурные проекты (инициатива «Пояс и путь»); Россия - через ЕАЭС и ОДКБ; ЕС - через программы устойчивого развития и регионального сотрудничества; Турция - через культурную и политическую платформу тюркских государств. Все они преследуют стратегические интересы и усиливают свои позиции в регионе».

Более краткие ответы также фиксируют поддержку со стороны ЕС, структур вроде ШОС и ЕАЭС и отмечают роль Китая и Узбекистана. Таким образом, даже участие в многосторонних форматах с внешними игроками может оказывать стимулирующее влияние на интеграцию при условии, что оно направлено на укрепление связей внутри самого региона.

Тем не менее в ответах на вопрос о факторах, сдерживающих интеграцию, вновь доминируют оценки, связанные с внешним влиянием. Россия и Китай упоминаются чаще других как конкурирующие за влияние державы, чьё стратегическое соперничество ослабляет региональную координацию.

Тем не менее в ответах на вопрос о факторах, сдерживающих интеграцию, вновь доминируют оценки, связанные с внешним влиянием. Россия и Китай упоминаются чаще других как конкурирующие за влияние державы, чьё стратегическое соперничество ослабляет региональную координацию.

«На снижение интеграции в Центральной Азии влияют Китай и Россия, которые конкурируют за влияние, ослабляя региональное единство. Внутренние различия между странами репозиции — политические режимы, уровень экономического развития, водные и пограничные споры — также тормозят интеграцию. Внешние акторы усиливают разобщенность, опираясь на разные интересы и стратегическое давление».

Кроме того, респонденты отмечают влияние США, ОТГ, существование форматов вне ЦА (Китай – Пакистан – Афганистан), Россия – Иран – Индия (INSTC, Транскаспий в обход Узбекистана). Упоминание этих связей отображает тревогу экспертов относительно зависимости региона Центральной Азии от внешних сил.

Наконец, восприятие специальных внешнеполитических форматов, таких как саммиты ЕС+ЦА, США+ЦА и аналогичные площадки, в целом носит положительный характер. 73,3% респондентов оценили их влияние как «скорее позитивное», 23,3% как «нейтральное» и лишь 3,3% как «скорее негативное». Это подтверждает, что институционализированные, предсказуемые форматы взаимодействия с внешними игроками воспринимаются как ресурс, особенно если они направлены на содействие диалогу, инфраструктурным проектам и инвестициям, а не на стратегическое доминирование. Тем не менее наличие конкуренции и дублирующих стратегий остаётся фактором, ограничивающим становление полноценной субъектности региона.

На вопрос о том, какие форматы могли бы усилить региональную субъектность Центральной Азии на международной арене, эксперты высказались достаточно определённо. Наиболее поддерживаемым оказался Совет глав государств Центральной Азии — его назвали 63,3% участников. Почти такую же поддержку получил Экономический блок по образцу ASEAN (60%). Более половины респондентов 53,3% поддерживают идею создания Постоянного координационного секретариата, что указывает на потребность в устойчивом административном ресурсе, обеспечивающем преемственность и согласование позиций. Кроме того, 36,7% высказались за введение региональных спецпредставителей, а 20% - за дипломатическую платформу на уровне МИД. Таким образом, респонденты считают необходимым укреплять институциональные основы и репрезентативность региона на международных площадках с упором на региональное взаимодействие.

Наконец, восприятие специальных внешнеполитических форматов, таких как саммиты ЕС+ЦА, США+ЦА и аналогичные площадки, в целом носит положительный характер. 73,3% респондентов оценили их влияние как «скорее позитивное», 23,3% как «нейтральное» и лишь 3,3% как «скорее негативное». Это подтверждает, что институционализированные, предсказуемые форматы взаимодействия с внешними игроками воспринимаются как ресурс, особенно если они направлены на содействие диалогу, инфраструктурным проектам и инвестициям, а не на стратегическое доминирование. Тем не менее наличие конкуренции и дублирующих стратегий остаётся фактором, ограничивающим становление полноценной субъектности региона.

На вопрос о том, какие форматы могли бы усилить региональную субъектность Центральной Азии на международной арене, эксперты высказались достаточно определённо. Наиболее поддерживаемым оказался Совет глав государств Центральной Азии — его назвали 63,3% участников. Почти такую же поддержку получил Экономический блок по образцу ASEAN (60%). Более половины респондентов 53,3% поддерживают идею создания Постоянного координационного секретариата, что указывает на потребность в устойчивом административном ресурсе, обеспечивающем преемственность и согласование позиций. Кроме того, 36,7% высказались за введение региональных спецпредставителей, а 20% - за дипломатическую платформу на уровне МИД. Таким образом, респонденты считают необходимым укреплять институциональные основы и репрезентативность региона на международных площадках с упором на региональное взаимодействие.

86,7% респондентов на вопрос о роли Казахстана в интеграционных процессах считают, что Казахстан может играть роль ведущего модератора, если будет обеспечена политическая воля и доверие со стороны партнёров. Остальные 13,3% указали, что страна может выступать в такой роли частично — преимущественно в сфере экономики и логистики, где есть институциональный и инфраструктурный задел. Ни один из экспертов не отверг такую возможность полностью. Казахстан рассматривается как наиболее подходящий кандидат на роль фасилитатора региона с потенциалом согласования интересов и выстраивания повестки на межгосударственном уровне. Однако дальнейшая реализация такой роли, как подчёркивают эксперты, зависит от доверия, инклюзивности и отказа от доминирования в регионе.

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ И ГУМАНИТАРНАЯ БАЗА

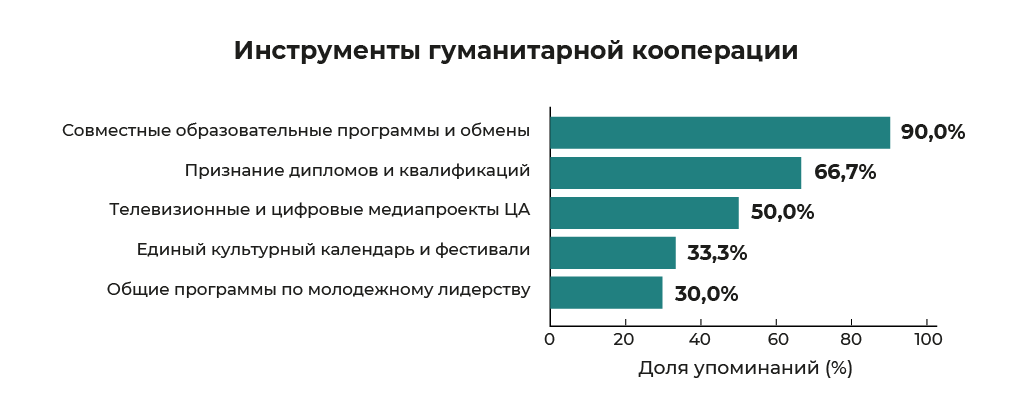

Экспертное мнение демонстрирует чёткое понимание важности гуманитарного измерения в процессе региональной интеграции. Почти каждый респондент считает, что совместные образовательные программы и обмены являются наиболее эффективным инструментом сближения. Тем самым отмечается высокая степень доверия к образовательной дипломатии как механизму формирования общих ценностей и горизонтальных связей между молодыми поколениями. На втором месте по частоте упоминаний (66,7%) — признание дипломов и квалификаций, что подтверждает необходимость снижения административных барьеров и признания мобильности специалистов внутри региона. Половина респондентов выделяет роль общего информационного поля. В меньшей степени, но всё ещё значимо, упоминаются единый культурный календарь и фестивали, а также программы по молодёжному лидерству.

Оценки культурной совместимости стран региона варьируются, но общий настрой скорее позитивный. 40% респондентов считают её очень высокой, ещё 46,7% называют её средней с элементами культурного дрейфа, то есть признают наличие расхождений, но не считают их фатальными. Только 13,3% считают, что совместимость снижается из-за политических и языковых разрывов. Таким образом прослеживается наличие фундамента для культурного сближения, который требует усилий в области языковой и медийной политики, а также осознания общих историко-культурных оснований.

По вопросу о возможности формирования единой региональной идентичности, т. н. центральноазиатского сообщества, мнения разделились, но преобладают реалистично-оптимистичные оценки. 40% экспертов полагают, что консолидация вполне достижима при активной гуманитарной политике, и столько же респондентов оценивают её как возможную в долгосрочной перспективе. Лишь 20% считают, что национальные различия преобладают, делая идею общего самосознания маловероятной. В этом распределении отражается стратегическое понимание того, что идентичность не является заданной структурой, а становится результатом целенаправленных культурных и институциональных усилий, и её успех зависит от политической воли, открытого диалога и вложений в общее гуманитарное пространство.

По вопросу о возможности формирования единой региональной идентичности, т. н. центральноазиатского сообщества, мнения разделились, но преобладают реалистично-оптимистичные оценки. 40% экспертов полагают, что консолидация вполне достижима при активной гуманитарной политике, и столько же респондентов оценивают её как возможную в долгосрочной перспективе. Лишь 20% считают, что национальные различия преобладают, делая идею общего самосознания маловероятной. В этом распределении отражается стратегическое понимание того, что идентичность не является заданной структурой, а становится результатом целенаправленных культурных и институциональных усилий, и её успех зависит от политической воли, открытого диалога и вложений в общее гуманитарное пространство.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам опроса выявлено несколько направлений в укреплении региональной интеграции. Чаще всего в ответах встречалось предложение транспортно-логистических инициатив, в частности развитие инфраструктуры, снятие барьеров и обеспечение связности со странами региона.

«Первое - усилить транспортно-логистическую связанность с соседними странами, развивая совместные инфраструктурные проекты. Второе - продвигать экономическую кооперацию через создание общих рынков и снятие барьеров для торговли внутри региона».

Второй заметный кластер рекомендаций касается гуманитарной сферы: культурных проектов, образовательных обменов и усиления «мягкой силы». Отдельные респонденты подчёркивают важность гуманитарного фундамента как необходимого условия устойчивой кооперации.

«Казахстану стоит выступать инициатором совместных проектов на равных условиях, чтобы избежать подозрений в доминировании. Особенно эффективными могут быть реальные инфраструктурные и гуманитарные инициативы, так как они быстрее создают доверие и практическую основу для объединения региона, чем только политические заявления».

«Получив после распада отработанные схемы экономической интеграции, страны ЦА разбежались по сторонам, пытаясь оградиться от советского прошлого. Сейчас, когда эйфория свободы прошла, лидеры стран и народ понимают важность интеграции. Связь будет сильна всегда с учетом общности языка, культуры, территории. Государствам лишь нужно это упорядочить и получить выгоду win-win».

Некоторые эксперты делают акцент на дипломатическом и институциональном аспекте в виде усиления целенаправленной работы по центральноазиатскому направлению вне рамок многосторонних блоков, а также усилении казахстанского дипломатического корпуса в соседних странах.

·«Усилить взаимодействие по ЦА направлению, но не внутри общих организаций (например, ОТГ и прочих), а целенаправленно с фокусом только на страны ЦА. Усилить дипкорпус в странах ЦА и активизировать работу по дипканалам»

Также в ответах звучат технологические предложения: развитие энергетических мощностей, участие в объединённой энергосистеме, цифровизация процедур.

·«Создать большой энергопрофицит в своей части Объединенной энергосистемы Центральной Азии. Максимально расширить на своей территории пропускную способность международных транспортных маршрутов, связывающих ЦА с третьими странами».

Наконец, отдельные эксперты напоминают, что Казахстан на данный момент делает достаточно для региональной интеграции, однако стоит уделять больше внимания мягким политическим инструментам:

«Казахстан принимает достаточно много шагов, может разве только что усилить неформальные контакты глав государств».

Таким образом, у респондентов прослеживается наличие устойчивого представления о том, что успех региональной интеграции зависит от сочетания инфраструктурной готовности, культурной близости, дипломатической активности и прагматичного подхода к интересам стран-соседей. Казахстан, по мнению экспертов, уже обладает частью необходимых ресурсов и репутацией, и следующим шагом является усиление системной, гибкой и проактивной региональной стратегии.

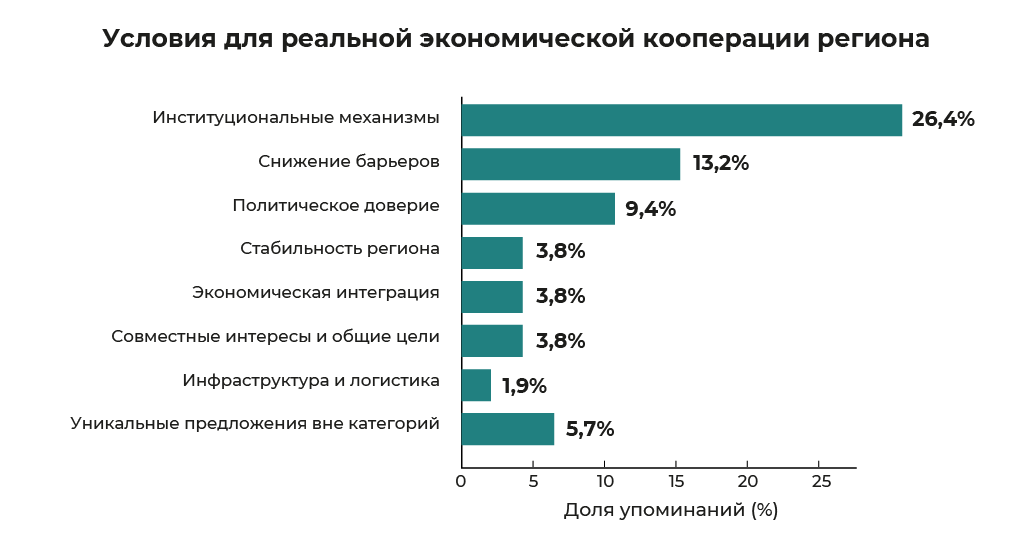

Что касается ключевых шагов для преодоления разрыва между политическими заявлениями и реальными экономическими действиями в процессе интеграции, то в ответах наблюдается распределение мнений по категориям:

Что касается ключевых шагов для преодоления разрыва между политическими заявлениями и реальными экономическими действиями в процессе интеграции, то в ответах наблюдается распределение мнений по категориям:

Категорию институциональных механизмов и реализации решений отметили в 26,4% ответов. Эксперты подчёркивают необходимость создать устойчивую систему исполнения соглашений, дорожные карты, механизмы координации и регулярного контроля. На втором месте (13,2%) стоят снижение барьеров и согласование условий торговли. Упрощение таможенных и технических процедур, унификация стандартов и устранение нетарифных ограничений считаются важнейшими шагами для запуска реальной интеграции.

Следом идёт категория политической воли и доверия между странами региона (9,4%). Респонденты подчёркивают, что даже при наличии технических и экономических решений без доверительного фона и реального политического желания интеграция невозможна. Один из них подчёркивает: «Увеличить количество очных мероприятий, чтобы экономисты, политики и студенты ЦА могли обмениваться взглядами, а не варились в изоляции».

Следом идёт категория политической воли и доверия между странами региона (9,4%). Респонденты подчёркивают, что даже при наличии технических и экономических решений без доверительного фона и реального политического желания интеграция невозможна. Один из них подчёркивает: «Увеличить количество очных мероприятий, чтобы экономисты, политики и студенты ЦА могли обмениваться взглядами, а не варились в изоляции».

«Авторитарным режимам нужно очень постараться, чтобы создать более или менее работоспособные институты. В принципе, АСЕАН создан авторитарными государствами как ответ на политику Китая. У ЦА больше общего, чем у стран АСЕАН».

По 3,8% эксперты выделили три категории: стабильность региона, экономическую интеграцию, совместные интересы и общие цели.

«Усилить представленность казахстанских банков в регионе, в т. ч. БРК и платёжной системы «Сункар».

Инфраструктуру и логистику отметили в 1,9% случаев, несмотря на их важность в других разделах опроса. 5,7% предложений оказались оригинальными, что не попадают в существующие категории.

«Развитие туристического кластера через призму исторической роли стран ЦА и развитие общего исторического наследия».

«Каждая страна ЦА, исходя из своих нацинтересов, должна принять факт разделения труда в ЦА и применять его на деле как страны ЕС».

«Упрощение порядка пересечения границы для машин с грузами из Кыргызстана и Узбекистана, инициирование создания Делового совета с участием представителей профильных госорганов и предпринимателей стран Центральной Азии и взаимное увеличение объема инвестиций в экономику друг друга».

Результаты опроса показывают, что эксперты склонны рассматривать ближайшее будущее Центральной Азии через призму прагматизма и региональных интересов, а не идеологических моделей. Наиболее вероятным сценарием респонденты считают интеграцию на базе прагматической экономики. Половина опрошенных экспертов уверены, что в ближайшие десять лет кооперация между странами ЦА будет определяться преимущественно экономическими интересами: транспортом, торговлей, ресурсами, логистикой, и строиться на взаимной выгоде, а не на глубокой политической интеграции.

Второй по популярности вариант - альянсы по интересам без общего института - выбрало 33,3% опрошенных. Такой сценарий предполагает отсутствие общего центра принятия решений или координирующего органа, но допускает временные и гибкие форматы сотрудничества между странами региона в зависимости от их текущих приоритетов и условий.

Второй по популярности вариант - альянсы по интересам без общего института - выбрало 33,3% опрошенных. Такой сценарий предполагает отсутствие общего центра принятия решений или координирующего органа, но допускает временные и гибкие форматы сотрудничества между странами региона в зависимости от их текущих приоритетов и условий.

«Альянсы по интересам без общего института уже реализуются частично (например, Туркменистан вне большинства форматов), но с 2020-х тренд всё же на сближение, особенно Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Все остальное маловероятно».

Сценарий конкуренции и блоковой фрагментации поддержали 10%, а возврат к доминированию внешних игроков – 6,7%. Это показывает, что хотя риск внешней зависимости и геополитической турбулентности и осознаётся, эксперты в целом уверены в том, что регион будет развиваться в направлении большей самостоятельности и внутреннего прагматизма. Респонденты также отмечают, что странам региона важно избежать конкуренции за внешнего инвестора и обратить внимание на валютную политику региона.

Таким образом, центральноазиатская интеграция к 2035 году, по мнению большинства экспертов, не будет институционально глубокой, но будет экономически значимой с расчётом на общие интересы, гибкость и здравый смысл.

Таким образом, центральноазиатская интеграция к 2035 году, по мнению большинства экспертов, не будет институционально глубокой, но будет экономически значимой с расчётом на общие интересы, гибкость и здравый смысл.